Interview d’Éric Trappier sur le thème de la souveraineté

"Cet esprit résistant", prêt à tout pour maintenir ce que le général de Gaulle appelait "le trésor de la souveraineté française" constitue notre ADN

Depuis la pandémie du Covid, depuis la guerre en Ukraine, le thème de la souveraineté revient au premier plan. Ses implications dans le domaine de l’aéronautique militaire sont nombreuses. Une entreprise les connait très bien et les prend à bras le corps depuis très longtemps : Dassault Aviation. Son PDG, Éric Trappier, a accepté d’ouvrir le dossier de la souveraineté pour ID Aéro.

ID AERO : Eric Trappier, pouvez-vous d’abord nous donner votre définition de la souveraineté ?

Eric TRAPPIER : Je reprendrai volontiers la formule de général de Gaulle : « S’il faut que la France ait une épée, il faut que ce soit la sienne ». La souveraineté nationale est un principe cardinal de la Ve République, qui figure dès la première phrase du préambule de la Constitution de 1958.

Pour aller un peu plus loin, j’emprunterai les explications formulées récemment par le Conseil d’État : « La souveraineté se définit, dans sa dimension externe, comme ce qui caractérise un État, c’est-à-dire le contrôle effectif d’un territoire et d’une population, l’indépendance ou la « non-sujétion » à l’égard d’un autre État, ainsi que la liberté de pouvoir contracter un engagement avec d’autres États. (…) La France demeure une puissance militaire, qui a fait de la maîtrise de l’arme nucléaire la « clé de voûte » de sa politique de défense et a dimensionné en conséquence ses forces conventionnelles. Dans le contexte géostratégique tendu dans lequel nous sommes, la puissance militaire n’est pas seulement un atout de la souveraineté, elle en est une condition ».

Comment décririez-vous la contribution de Dassault Aviation à la souveraineté nationale ?

Depuis 1945, Dassault Aviation conçoit, produit et soutient tous les avions de combat français. Près de 3 000 Mystère, Mirage, Jaguar, Alpha Jet, Étendard, ATL et Rafale ont été livrés à l’armée de l’Air et à la Marine nationale. L’aviation de combat est un instrument crucial de la guerre moderne. Outre les opérations extérieures et la défense du territoire, les avions Dassault contribuent à une mission permanente depuis 60 ans : la dissuasion nucléaire aéroportée, actuellement assumée par le binôme Rafale-missile ASMP-A au sein des Forces aériennes stratégiques (FAS) et de la Force aéronavale nucléaire (FANu). Avec la Force océanique stratégique (FOST) équipée de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, les FAS et la FANu sont la clé de voute de la Défense française et l’ultime assurance-vie de la nation, en même temps qu’une marque de sa souveraineté aux yeux du monde.

Avions alignés au sol.

Concevoir et intégrer un système de combat aérien fiable et performant est un savoir-faire complexe et rare que seul Dassault Aviation détient en France, grâce à son expérience et à sa maîtrise d’un certain nombre de technologies dites « de souveraineté » : furtivité, filière numérique, commandes de vol, matériaux spéciaux et composites, codes de calculs aérodynamiques, acoustiques, infrarouges et électromagnétiques, simulation, intelligence artificielle, pyrotechnie, etc. Ces technologies profitent à tout un tissu industriel français dont Dassault Aviation est le pivot.

Les avions de combat Dassault sont issus d’un écosystème industriel national, composé de plusieurs centaines d’entreprises fédérées par Dassault Aviation (maître d’œuvre) et la DGA (maître d’ouvrage). Cette autonomie garantit que la mise en œuvre des avions de combat français ne peut être assujettie à aucune contrainte extérieure. Elle constitue un atout majeur de la Défense nationale. Une telle souveraineté technologique et opérationnelle n’est détenue que par un tout petit nombre de pays au plan mondial.

Ces 70 dernières années, Dassault Aviation a vendu autant d’avions de combat à l’export qu’à la France. Les exportations militaires constituent un élément des relations stratégiques que notre pays entretient avec ses partenaires étrangers. Elles assurent également l’équilibre économique dont la France a besoin pour maintenir son outil de défense souverain. Notre seul marché intérieur n’y suffirait pas. Paris n’est pas Washington : quand le MinArm prévoit d’acheter, au total, plus de 200 Rafale, le Pentagone entend acquérir environ 2 500 F-35….

D’où vient, d’après vous, cette singulière volonté française d’autonomie militaire ?

C’est l’œuvre du Général de Gaulle, poursuivie par ses successeurs avec la volonté de conjurer la double humiliation que représentaient la défaite de 1940 et notre mise sous tutelle par les grandes puissances nucléaires lors de la crise de Suez en 1956. Depuis les débuts de la Ve République, notre défense est fondée sur des forces armées maîtrisant peu ou prou l’ensemble du spectre des capacités militaires, qu’elles soient conventionnelles ou nucléaires. Ces forces s’appuient sur une industrie nationale performante et compétitive qui doit leur garantir, par la maîtrise des technologies stratégiques, l’autonomie des moyens sans laquelle il n’y a pas de liberté d’action et donc pas de véritable souveraineté. Les grands champions français, dont Dassault Aviation, sont les héritiers de cette politique.

Cet écosystème est l’un des rares, je l’ai dit, à posséder l’ensemble des savoir-faire pour concevoir les avions, mais aussi les hélicoptères, sous-marins, lanceurs, satellites, missiles, sans parler du nucléaire. Parallèlement, les technologies développées pour la défense irriguent très concrètement le secteur civil, dont elles soutiennent la compétitivité. Soit dit en passant, les Américains pratiquent depuis longtemps cette synergie civile-militaire et considèrent les budgets de défense, non seulement comme la garantie de leur imperium politique, mais aussi comme un levier majeur de développement économique. Chez la plupart de nos voisins européens, c’est souvent le contraire : ce qu’ils dépensent pour leurs armées alimente principalement l’industrie d’outre-Atlantique dans le cadre de l’Otan. Cette « préférence américaine », qui ne dit pas son nom, hypothèque la souveraineté de l’Europe et des pays qui la composent.

Pourquoi et comment Dassault Aviation a-t-il endossé le rôle qui est le sien au service de la souveraineté française ?

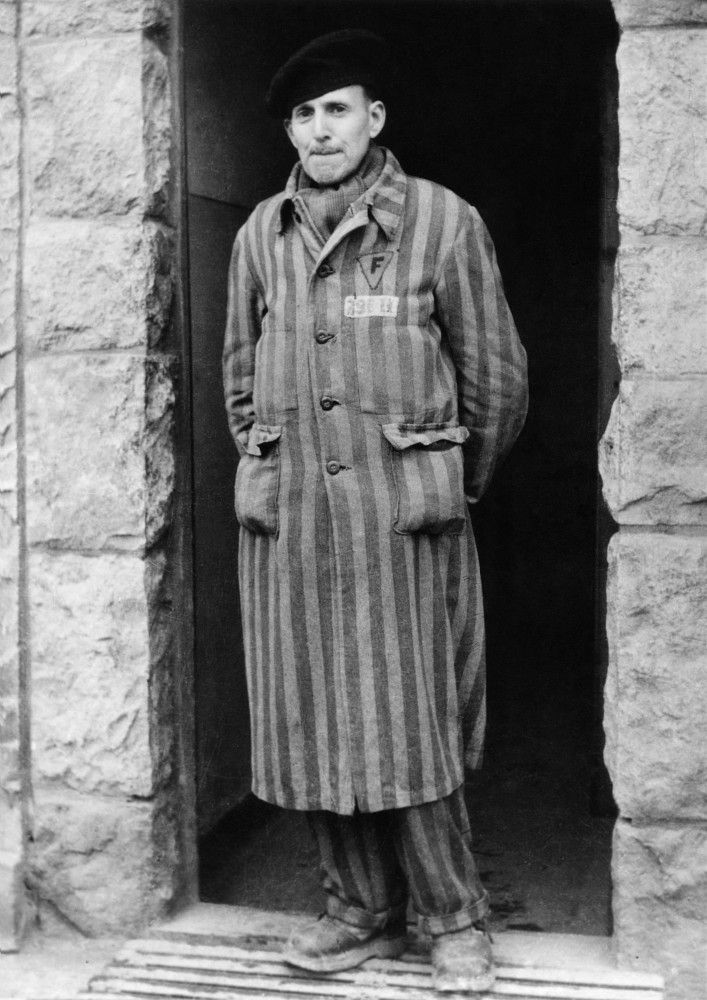

Il y a d’abord une question de valeurs et de convictions. Marcel Bloch fut cet ingénieur aéronautique, aussi génial que courageux, interné à Montluc et à Drancy avec sa famille, puis déporté à Buchenwald parce qu’il refusait de mettre ses compétences au service de l’Allemagne nazie. Il prit après-guerre le nom de Dassault, inspiré du pseudonyme de son frère dans la Résistance, le général Paul Bloch, futur Grand Chancelier de la Légion d’Honneur. Le comportement exemplaire de Marcel Dassault face à l’ennemi a été représentatif de celui des ingénieurs, techniciens et ouvriers qui travaillaient sous sa direction dans les années trente. Certains ont rejoint la France Libre et ont combattu dans les SAS, dans la RAF ou dans la 1ère Armée du général de Lattre. Nombre des personnels restés en France sont entrés en résistance pour ne pas livrer les pièces d’avion demandées par l’occupant. Des dizaines d’entre eux sont morts fusillés ou en déportation. Le groupe Dassault peut s’enorgueillir d’avoir compté dans ses rangs plus de 170 médaillés de la Résistance et quatre Compagnons de la Libération - Pierre de Bénouville, Pierre Clostermann, Louis Cortot, Jacques Maillet. Cet « esprit résistant », prêt à tout pour maintenir ce que le général de Gaulle appelait « le trésor de la souveraineté française », constitue notre ADN. Le patriotisme a toujours été une valeur phare de Dassault Aviation, qui est aux côtés des armées, du tissu industriel et des territoires de la France depuis plus d’un siècle.

Il y a ensuite la configuration spécifique de notre entreprise. Dassault Aviation a toujours été contrôlé par sa famille fondatrice. Elle est la dernière grande société aéronautique au monde dans ce cas. Une entreprise familiale, c’est un esprit singulier, une manière d’insuffler de la fidélité et de l’efficacité. Marcel Dassault était un entrepreneur, un pionnier, un inventeur. Il a mis au point un modèle technique, industriel, économique et social à nul autre pareil. Son œuvre a été développée par son fils Serge qui nous a notamment transmis sa ténacité sans égale… Cette continuité actionnariale apporte à la société une stabilité exceptionnelle : depuis 1916, je suis seulement le 5ème PDG à la tête de l’entreprise. Une telle capacité à pouvoir sereinement se projeter à long terme est un atout extraordinaire dans une activité, l’aéronautique, où les cycles de réalisation sont de grande amplitude. Quand on lance un nouveau programme d’avion militaire, on part pour 10-15 ans de développement, 20-40 ans de production et 30-40 ans de soutien après-vente... De plus, un chasseur à réaction est la réalisation humaine qui concentre le plus de technologies critiques dans un volume si réduit. La maîtrise de cette complexité est donc un lent apprentissage, un processus d’accumulation, de maturation et de transmission d’expérience d’une génération à l’autre. On ne s’improvise pas avionneur. On ne peut pas brûler les étapes, comme le démontre le temps que met la Chine à rattraper son retard, malgré les moyens qu’elle y consacre. On peut développer le Rafale parce qu’on a réussi auparavant le Mirage 2000 ; et on n’a pu faire celui-ci qu’après le Mirage F1, et ainsi de suite. L’aviation est une industrie à expérience cumulative et Dassault Aviation a su, dès le début, comment gérer cette expérience. En témoigne l’extraordinaire variété des formules que nous avons explorées en plus d’un siècle : hélice et réacteurs, très basses et très hautes vitesses, géométrie variable, décollage vertical, avions embarqués, avions d’affaires, avions de patrouille maritime, missiles balistiques, drones furtifs, etc.

Il y a, enfin, les circonstances historiques, liées notamment à la volonté gaullienne que j’évoquais plus haut. Très concrètement, à la fin des années 1950, le Mirage III devint, à la fois, l'épine dorsale de l'armée de l'Air et une composante fondamentale de la politique étrangère française. La diplomatie du Général, qui refusait l’alignement sur les États-Unis ou sur l’Union Soviétique, a attiré vers nos produits les pays dits « non alignés » qui ne voulaient pas choisir entre l’Est et l’Ouest. Ce succès commercial à l’extérieur fut favorisé par un extraordinaire succès technique à l’intérieur : le développement du Mirage IV dans le cadre de la mise au point de la dissuasion nucléaire. Bombardier bimoteur biplace supersonique, ce magnifique appareil devient, à partir de 1964, le premier vecteur des FAS, dont nous venons de fêter le soixantième anniversaire. Les objectifs fixés par l’État à ce programme étaient extrêmement ambitieux, le général de Gaulle ayant exigé que rien ne soit d’origine étrangère sur cet avion. Pas de dissuasion sans souveraineté. Dans un temps record, Dassault et ses partenaires ont donc relevé les défis des hautes températures, des premières commandes de vol électriques, d’un système de navigation et d’attaque totalement intégré. Nous avons fait des progrès immenses en quelques années. On ne dira jamais assez à quel point la dissuasion nucléaire a tiré et continue de tirer notre entreprise et notre industrie vers le haut.

Si bien que, lorsque le gouvernement, pour des raisons de rationalité industrielle, décide de spécialiser les sociétés aéronautiques nationales et privées dans les domaines où elles sont les meilleures, Pierre Messmer, le ministre des Armées du général de Gaulle, peut déclarer : « En ce qui concerne les avions d'armes, il y avait une telle supériorité des avions Dassault que le choix s'imposait naturellement. Sud-Aviation avait des ambitions, mais avait perdu la main, donc on ne leur donnait plus l'occasion de faire des avions d'armes. Si Marcel Dassault a gagné, c'est parce qu'il était le meilleur. »

Pouvez-vous préciser les apports de la dissuasion pour votre industrie ?

La mission de dissuasion aéroportée étant particulièrement exigeante, elle a obligé les forces aériennes et les industriels à développer de nouvelles compétences et de nouvelles technologies. À titre d’exemple, les FAS ont été les premières à utiliser le ravitaillement en vol, qui est aujourd’hui commun à toutes nos opérations. Elles ont aussi acquis des aptitudes spécifiques en planification et en conduite des opérations aériennes, qui ont été utiles dans des environnements conventionnels denses et hostiles, comme en Libye ou en Syrie. L’autonomie d’emploi requise pour la mission de dissuasion a, de même, conduit au développement des systèmes de contre-mesures électroniques, des moyens de navigation de bord et de pénétration en suivi de terrain automatique, qui ont pu être ensuite déclinés sur d’autres avions.

En tant que contributeur majeur à la puissance militaire et donc à la souveraineté nationale, quelles sont les contraintes qui vous sont imposées à l’export ?

Liées à la politique étrangère et de défense menée par le Gouvernement, la production et l’exportation de matériels de guerre sont des activités strictement encadrées par les lois françaises. Les entreprises dédiées à la fabrication ou au commerce de ces matériels ne peuvent travailler qu’avec autorisation de l’État et sous son contrôle.

En ce qui concerne plus particulièrement les exportations de matériels de guerre, deux principes généraux sont en vigueur en France :

- un principe de prohibition : les exportations d’armes sont interdites, sauf dérogation de l’État et sous son contrôle ; cette dérogation est matérialisée par l’octroi de licences d’exportation de matériels de guerre, après étude par la Commission interministérielle ad hoc.

- un principe de coordination interministérielle : le contrôle des exportations est mis en œuvre sous la responsabilité du Premier ministre, via le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN),

Par conséquent, le choix et l’évaluation des clients militaires, ainsi que l’exportation des avions militaires produits par Dassault Aviation (avec les services de soutien après-vente associés), sont soumis au strict contrôle des autorités françaises. Celles-ci décident souverainement dans quels pays et à quelles conditions Dassault Aviation est autorisé à contracter avec un client militaire de l’État.

Un point particulier mérite d’être rappelé au sujet des Rafale des FAS et de la FANu qui contribuent à la politique de dissuasion française par leur capacité à mettre en œuvre le missile nucléaire ASMP-A : cette capacité et ce missile ne sont pas exportables, conformément aux engagements pris par la France en matière de non-prolifération.

La souveraineté « à la française » exclut-elle la coopération en matière de programmes militaires ?

Non. D’ailleurs, Dassault Aviation a réalisé plusieurs avions en coopération : ATL, Alpha Jet, Jaguar, nEUROn. Ces expériences montrent que la coopération est possible à condition de respecter certains principes.

D’abord, les spécifications technico-opérationnelles communes, arrêtées entre les partenaires d’un programme en coopération, ne doivent pas faire d’impasse sur les missions militaires considérées comme essentielles à leur souveraineté par les différentes parties prenantes. Par exemple, lors des discussions sur le projet d’avion européen, dans les années 80, il est vite apparu que nos partenaires potentiels ne souhaitaient pas que l’avion soit capable d’opérer depuis un porte-avions. Plus généralement, la polyvalence leur semblait superflue ou inaccessible, et leur besoin se situait uniquement au niveau d’un appareil spécialisé dans les missions de supériorité aérienne. L’air-mer et l’air-sol n’entraient pas dans leurs priorités pour ce programme. Sans même parler du nucléaire. Dès lors, la coopération n’était plus possible, et la France n’avait d’autre solution que de faire seule son avion, le Rafale. Avec le recul, nous constatons que ce choix était le bon, tant au point de vue budgétaire qu’au point de vue performances.

Essais à la mer afin d'étudier l'utilisation d'un drone de combat dans un contexte naval.

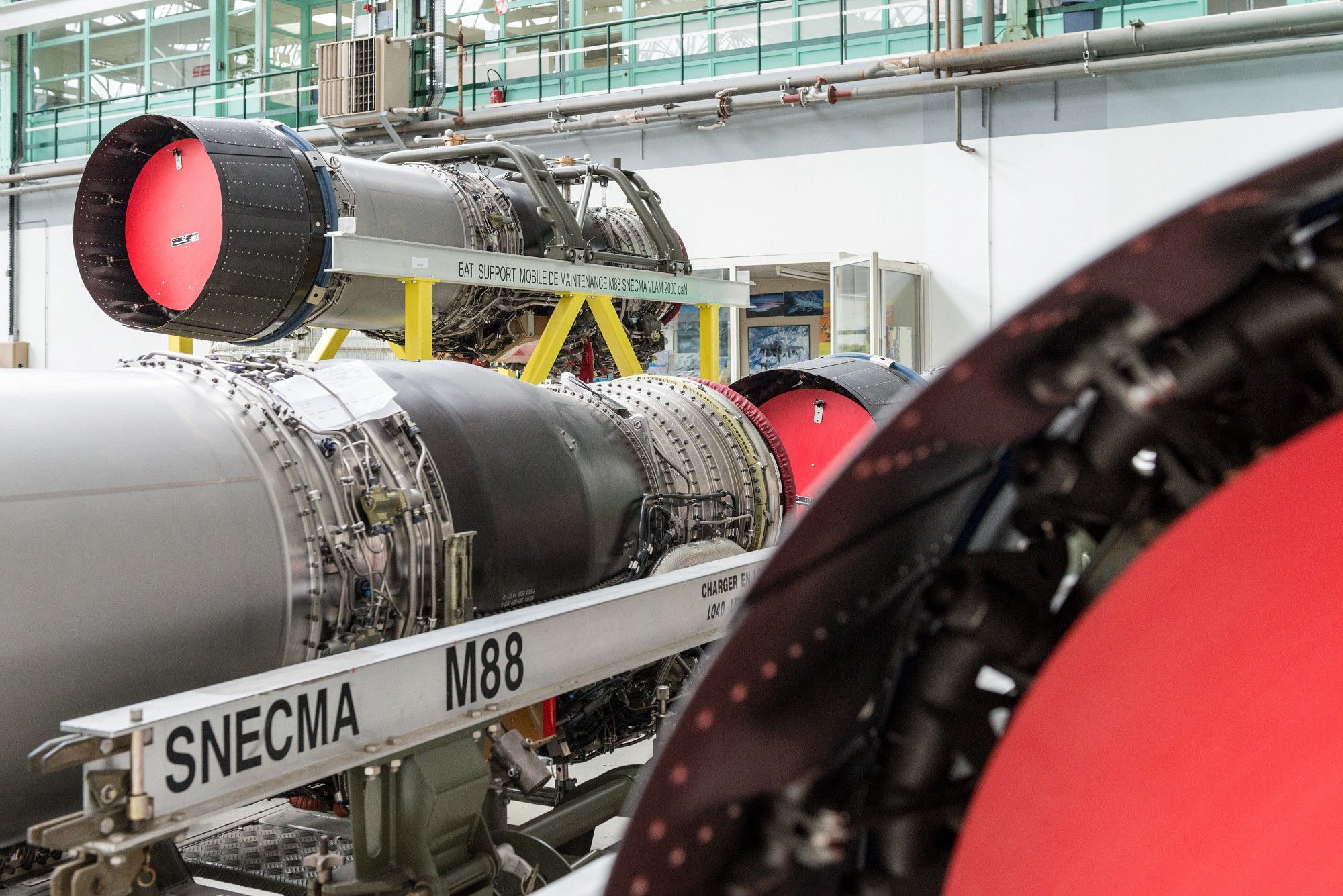

Ensuite, il faut que l’organisation et le fonctionnement de la coopération laissent à chaque partenaire sa maîtrise des technologies de souveraineté. Là encore, l’exemple de l’avion européen est parlant : le partage des tâches envisagé par nos vis-à-vis revenait à priver la Snecma de toute responsabilité importante dans le développement du réacteur nécessaire au futur appareil. Or, les moteurs à haute performance constituent une technologie de souveraineté absolument essentielle pour notre Défense.

Enfin, Dassault Aviation milite depuis les débuts du programme nEUROn, il y a 20 ans, pour que les coopérations adoptent certaines règles d’efficacité : associer les meilleurs talents sous la direction d’une unique maîtrise d’œuvre, avec un partage clair des tâches en fonction des compétences démontrées par chacun des partenaires, et non pas en fonction du « juste retour » territorial. La pertinence de ces règles a été démontrée par le total respect des performances et des budgets du nEUROn. Un programme qui s’écarte de ce modèle débouche souvent sur un matériel cher et sous-optimisé qui grèvera le budget de la défense et in fine, n’accomplira pas les missions attendues. La souveraineté est aussi une question d’efficacité.

Aujourd’hui, nous travaillons avec les industriels allemands et espagnols dans le cadre du Système de combat aérien futur (SCAF). Nous avons négocié fermement pour préserver les savoir-faire de Dassault Aviation et obtenir la maîtrise d’œuvre du NGF, pièce centrale du SCAF. Pour que ce programme réussisse, il faut que les règles et principes que je viens d’évoquer soient respectés. Le NGF doit avoir la capacité Marine et la capacité dissuasion nucléaire. Nous sommes mobilisés pour définir un démonstrateur qui devrait voler vers 2029. Ce démonstrateur suppose de nouvelles étapes contractuelles pour lesquelles le partage des tâches reste encore à négocier, en particulier sur les aspects de la fabrication. En attendant, et jusqu’au-delà de 2060, le Rafale restera le cheval de bataille de l’armée de l’Air et de la Marine. Nous le faisons évoluer régulièrement, notamment en développant un drone de combat prévu avec le standard F5. En termes de puissance aérienne, le Rafale demeure l’ultima ratio de la souveraineté française.